青岛制造品牌网

拓局:推动“生态成势”

在空天信息和卫星互联网领域,一幅“未来场景”已经徐徐展开:青岛航空技术研究院、青岛空天技术应用研究院、青岛空天动力结构安全研究所等科研院所鳞次栉比,为产业创新澎湃着汹涌的源头动能;同时,青岛上合航天科技有限公司、中科星图智慧科技有限公司等业内领军企业,已然推动卫星系统、空天动力及飞行器相关研究产业化。

通过提前布局,青岛贯通了创新链和产业链,正以现有的航空航天、卫星数据应用服务等相关产业为支撑,加速迈向“未来”。

这幅图景不是“个例”。这是青岛未来产业从“单点突破”到“生态成势”的真实写照。

在全球科技与产业加速变革的浪潮中,未来产业已成为城市竞争的关键赛道。正如信息技术之于硅谷、智能制造之于深圳、互联网产业之于杭州,每个科技创新高地都在以自己的方式诠释着未来产业的培育之道。未来产业不仅代表着技术进步的前沿方向,更是一个地区经济转型升级的核心动力。

青岛,这座充满创新活力的海滨之城,正凭借深厚的科研底蕴与敏锐的战略眼光,全力布局未来产业。通过顶层设计谋篇、关键技术攻关,青岛的未来产业逐步进入关键的“拓局”阶段:在太赫兹、海洋电子信息、深海开发、空天信息、类脑智能、量子信息、先进半导体材料、卫星互联网等8个领域,谋划布局一批未来交叉前沿领域细分赛道,力求打造新的经济增长极,积极争创国家级未来产业先导区,构建特色鲜明的未来产业发展高地。

场景“开门纳新”

纵观全球科技创新领先地区,其成功往往源于对产业趋势的深刻洞察和系统性布局。北京瞄准脑机接口、合成生物等前沿领域,率先卡位前沿赛道;合肥聚焦量子科技,构建完整的产业链生态;深圳则依托市场优势,推动未来产业与制造业深度融合……

种种实践表明,未来产业的发展需要顶层设计与市场驱动相结合,既要有前瞻性的战略眼光,也要有务实可行的实施路径。换句话说,未来产业的生命力,终究要在真实应用场景中检验。

在城阳区,一个按照“数用分离,智能驱动”思路搭建的“数智低空大脑”低空运行服务管理平台正加速建成。该平台由星图智慧牵头建设,可统筹调用超300颗卫星数据,实现低空飞行服务智能化、高效化和安全化的愿景。

在青岛,星图智慧正推动“低空+”创新,以数字化重构生产要素流动方式。无论是构建“区中心医院—乡镇卫生服务中心—村卫生室”三级低空配送网络,通过无人机转运检验样本,极大缩短运转时间;还是布局跨海低空航线,降低货物配送成本的同时,将运送时效从“以日计”缩短到“以小时计”……在多元化应用场景中,星图智慧正为产品寻找规模化验证舞台,加速技术向产业价值转化。

推动未来产业照进现实,青岛深谙“场景即市场”的逻辑,不搞技术“空转”,而是主动开放政务与行业场景,为未来技术提供“试验田”。让太赫兹、海洋电子信息、类脑智能等赛道的创新成果,在港口、牧场、医院等场景中落地生根,青岛正实现“以场景促技术迭代,以应用带产业成长”的良性循环。

海洋领域,青岛面向未来产业“开门纳新”的场景,带着鲜明的“蓝色基因”。在青岛港,轮驳船拖拽大型货轮早已实现离岸20海里仍然保持信号“满格”、实时回传各类监测数据。轮驳船5G机舱远程监测系统的投入使用,是海洋电子信息技术对传统港口运营逻辑的重构,不仅解决了传统港口运维“人工巡检效率低、故障预警滞后”的痛点,也让“智慧港口”从口号变成可量化的效益。

对于以颠覆性为“本色”的未来产业而言,其产业化不仅需要突破技术瓶颈本身,更需要建立与之配套的产业生态和应用场景。因此,青岛的场景开放,本质上是一场“需求牵引创新”的实践。

它不搞“大水漫灌”,而是针对不同赛道的技术特性,匹配最适合的应用场景:用海洋电子信息为港口、牧场赋能,推动工业检测、医疗检查进入“太赫兹时代”,让类脑智能与康复、养老领域“双向奔赴”……这种“精准滴灌”式的场景布局,既避免了技术与市场脱节,更让未来产业在解决实际问题中积累了口碑与数据,为后续规模化扩张打下基础。

链条加速串联

未来产业的竞争,不是企业的“单打独斗”,而是产业生态的“集群较量”。在这个进程中,青岛极力避免“同质化布局”,而是根据各个区域的禀赋差异,以“区域+赛道”的精准匹配,让未来产业不同的赛道在适宜的片区扎根、集聚,力图实现“资源集约、企业集群、产业成链”的发展局面。

在深海开发这一“挺进深蓝”的进程中,西海岸新区与蓝谷形成了显著的双轮驱动态势。蓝谷依托崂山实验室、国家深海基地等科研平台优势,聚焦深海生物研究、海洋大数据等方向,打造国家深海基因库、国家深海大数据中心和国家深海标本样品馆等“三大平台”,促进深海业务活动与深海资源保存、利用进一步融合发展;同时,加快构建基于“深海一号”科考船的“三龙”装备作业体系,形成独具特色的深海精细化综合调查能力。

将视线沿着海岸线投向西海岸新区,由我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置(FPSO)“海葵一号”在这里完工交付,让我们看到了西海岸新区面向深海开发,在锻造关键核心设备方面的实力。“海葵一号”这艘圆筒型“海上油气加工厂”,可连续在海上运行15年不回坞,助力我国深水油气田经济高效开发,展示着海西湾国家级船舶海工产业基地等“大国重器”诞生地的实力。

不同区域之间的长板各异,协同发展可避免“重复建设”与“资源内耗”,让青岛在深海开发赛道加快打造“勘探—开采—利用”的全链条优势。

在海洋电子信息领域,青岛的布局则展现了从创新链牵引到产业链覆盖的纵深思考。科研基础是未来产业发展的源头活水,在该领域,青岛有高校、院所、市级重点实验室、技术创新中心等创新平台40余家。通过这些平台产成果、育人才、促转化,青岛在产业端建立起覆盖“感、传、存、算、用”等多个环节的链条,实现了海洋电子信息全产业链科技企业的串联。

青岛已经清晰地认识到,产业集聚不是简单的“企业扎堆”,而是基于区域禀赋的“精准卡位”与产业链协同。当海洋电子信息在崂山区蓬勃起势、深海装备从西海岸新区加速驶向全球、深海科研成果自蓝谷喷涌而出、半导体材料在城阳串点成面……细数未来产业的布局,不难看出,青岛既要发挥各区市的比较优势,又要促进产业链上下游联动。让分散的创新资源攥成“拳头”,才能形成未来产业的发展合力,为规模化发展提供空间载体。

机制长效保障

未来产业的培育不能简单依靠单个技术或企业的突破,而需要建立完整的创新生态系统。这个生态系统包括科研机构、企业、资本、人才、政策等多个要素,各要素之间需要形成良性互动和协同效应。青岛正通过强化顶层设计等方式,从资金、人才、协同机制等维度一体化发力,构建全链条保障体系,避免未来产业“短期热、长期弱”。

资金支持上,要针对不同赛道的发展阶段精准施策。青岛已经明确,要建立未来产业技术动态清单,并聚焦未来产业重点领域,每年布局10项以上颠覆性技术和前沿技术攻关及科技示范项目,同时通过市自然科学基金布局未来产业领域项目每年不少于10项。这样的支持,对量子信息这些尚处产业萌芽期的赛道来说尤为珍贵。

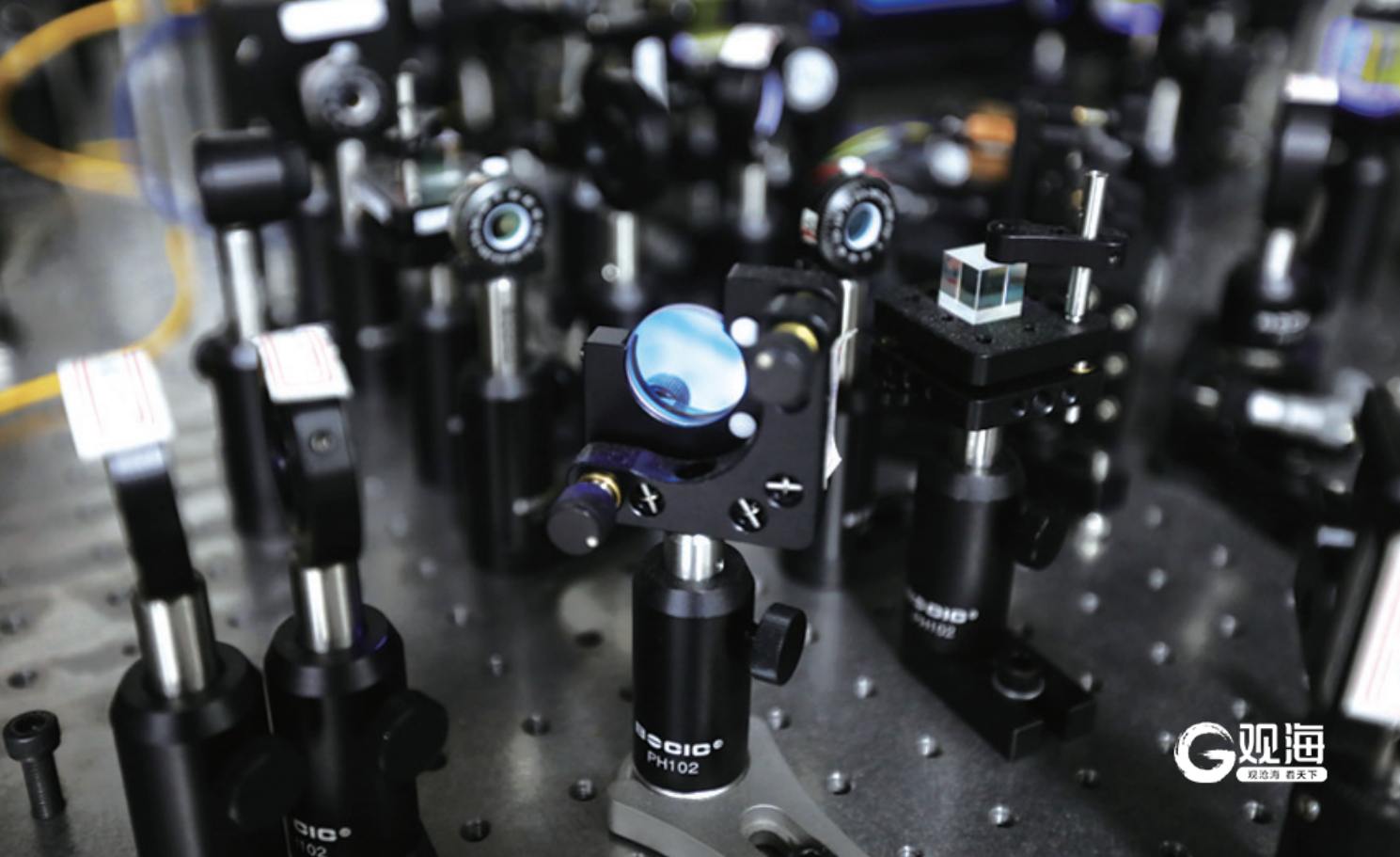

中国海洋大学量子信息实验室内,相关设备支撑团队在海洋量子技术领域取得系列成果。韩星 摄

面向卫星互联网、海洋电子信息等投入大、周期长的赛道,青岛则借力“省市联动”的机制加以赋能。“星海互联”就是青岛争取的一项省级科技示范工程,在山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目的支持下,正锚定国产自研低轨卫星海洋领域应用,加快推动形成具备竞争力的低轨卫星互联网海洋产业创新和应用体系。

人才与成果转化机制的构建,则是着眼于未来产业长期发展的根基。青岛深知,未来产业竞争的核心是人才,尤其是高端领军人才与技术经纪人等关键群体。例如,在类脑智能赛道,青岛正放大青岛大学、康复大学等科研团队的力量,明确脑机接口、神经康复等重点方向,让人才知道 “往哪干”。

在更广泛的领域内,青岛的2200多位技术经纪人正“渗透”到高校、院所、企业等创新主体中,如同科技创新的“毛细血管”,以“无所不在”的姿态挖掘实验室中的“好成果”、收集产业链上的“真需求”,搭建创新端与产业端的“桥梁”。这种模式可以有效破解未来产业“成果转不出”的难题,让创新要素真正流动起来。

更关键的是,青岛在顶层设计中建立起“动态调整”的长效机制,避免政策“僵化”。因此,《青岛市加快培育发展未来产业行动方案(2025—2027年)》既设定了“到2027年突破50项关键技术、集聚30家高成长企业”这样的量化目标,又保留了“X”赛道的弹性空间,鼓励根据技术发展趋势新增交叉前沿领域。在产业规模化发展的期待中,青岛也不搞“一刀切”,而是根据不同领域的技术特色和学科特点,探索“学科+产业”的创新模式,建设未来产业科技园。这种“既有目标引领,又留足创新空间”的机制设计,让青岛未来产业发展既能守住“方向”,又能灵活应对市场变化。

从技术破壁到产业落地,从片区聚能到机制护航,青岛未来产业的“拓局”之路,本质上是一场“以创新重构城市竞争力”的实践。它不追求“短期政绩”,而是着眼于培育新质生产力的长期价值;不搞“面面俱到”,而是聚焦海洋特色等自身优势精准发力。

当“8+X”赛道的创新成果变“单点突破”为“生态成势”,青岛不仅能培育出一批具有核心竞争力的未来产业,更能为城市高质量发展注入源源不断的新动能,在全球未来产业竞争中占据一席之地。(青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷)